ホログラムの撮影にはレーザーを使います。

光というのは、粒子の性質と波の性質があります。ホログラムで使うのは、この波の性質です。

レーザー光は、普通の光とちょっと違って、左図のように、波の高低がそろって進みます。

|

|

ホログラムの撮影にはレーザーを使います。 光というのは、粒子の性質と波の性質があります。ホログラムで使うのは、この波の性質です。 レーザー光は、普通の光とちょっと違って、左図のように、波の高低がそろって進みます。 |

|

このレーザー光が2つ重なるとどうなるか。 まずは、波の高さがそろった場合です。 左図のように、高いところと高いところが混じるので、高さが2倍、低いところも2倍になります。 高さがあるということは、高い部分(低い部分)が、感光材料に2倍の強さで記録されるということです。 |

|

これを動画で表すと、左図になります。 この動画はgif画像です。特別なプラグインとかなくても、再生できていると思います。 動画での説明が多いので、うまく再生できない人は、ブラウザの設定を調整してみてください。と言っても、ほとんど対応しているはずです。 |

|

レーザー光の波が左図のように、ちょっとずれたらどうなるか。 足したり、引いたりして、左図のようになります。 高さが低くなったということは、感光材料に記録される強さが弱くなります。 この動画は省きます。 |

|

左図のように、高い部分と低い部分が、ちょうどよくぶつかると、打ち消しあって、波が消えてしまいます。 このようになると、感光材料には何も記録されなくなってしまいます。 |

|

こんな感じになります。通り過ぎると、また同じ波が復活します。 このように、波が強調されたり、消えたりする作用を「干渉」(かんしょう)といいます。 ホログラムはこの干渉を利用します。 |

|

ようやく、ホログラムの撮影に入ります。ここまで足掛け何年もかけてしまいました。 真っ暗にして、被写体にレーザー光をあてます。 赤い色をしているのは、赤のレーザーを使うことが多いからです。 光の全体像を使って説明するのは図が複雑すぎてむずかしくなります。 なので、被写体の一点で説明します。 |

|

被写体の一点にぶつかったレーザー光は、四方八方に飛んでいきます。 どうして立体に見えるかという点は、この部分の理解が必要なので、まだ読んでいない人は、ぜひ講座の最初から読んでください。 そして、感光材料の全面を通過していきます。 これだけだと、ホログラムになりません。 |

|

一点から四方八方に飛び出た光というのは、左図のように想像してください。 光は波の性質をもっているので、 だと思えばいいです。 |

|

左図は、撮影のようすを上から見たところです。 被写体の一点から、レーザー光が四方八方に飛び出て、感光材料を通過していきます。 それとは別に、同じレーザー光を、斜めから感光材料にあてます。これを「参照光」(さんしょうこう)と言います。 被写体からの光を「物体光」(ぶったいこう)と言います。 この撮影は、フレネルホログラムと言う種類で、もっとも基本となるものです。 |

|

物体光と参照光がぶつかると、左図のような感じになります。 赤い部分と赤い部分がぶつかったところは、波が2倍の強さになります。 白い部分と白い部分がぶつかったところも、波の高さが2倍になります。 赤い部分と白い部分がぶつかったところが、波が消えます。 あまり細かいことは気にしなくていいので、感覚的に理解してもらっていいです。 |

|

青い部分に感光材料を置いてみましょう。 物体光と参照光がぶつかりあっているとこです。 感光材料は、そのぶつかりあっている状態、つまり「干渉」状態を記録します。 |

|

これを現像します。 すると、干渉した部分が、縞(しま)のようになって出てきます。 これを「干渉縞」(かんしょうじま」と言います。 これが、ホログラムです。 |

|

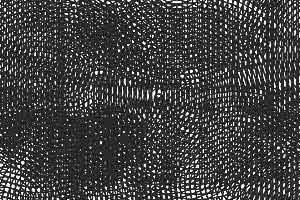

上のホログラムは板状のホログラムを上からみたところです。 ホログラムを正面から見ると、こういう感じです。 |

|

拡大しても、チューリップが隠れているようすはありません。 この干渉縞から、どうやって立体像を再生するのか、それは次回のお楽しみ。 |

| 次回は、ホログラムの再生の原理を説明します。今度は更新を早くしますよ。 |

|

初めて書いた日 2004年11月9日 著作権は有限会社アートナウにありますので、勝手に転載しないで下さい。 |