| ��_�Ƃ̐��� | |

|

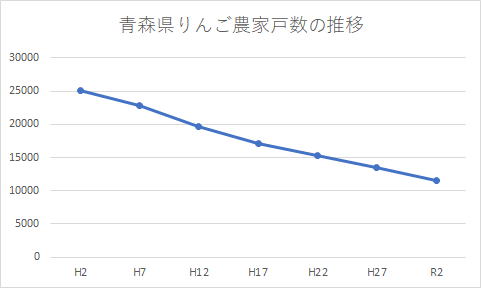

�X���̂�_�Ƃ̌ː��ł���B �_�ƃZ���T�X���s��ꂽ�N�̎����ł���B �R�O�N�Ŕ����ȉ��ɂȂ��Ă���B �قڈ꒼���Ɍ������Ă���B���̂܂ܐ��ڂ���ƁA���ƂQ�O�N���炢�łقڃ[���ɂȂ�B �Ƃ��ɁA�X���̈א��ҁB���̎�����m���Ă���̂��낤���B ����Ȓ��ł����Y�ʂ�̔��z���ɒ[�ɂ͗�������ł��Ȃ��B �c���Ă��鐶�Y�҂�Y�g�D�̊撣��̌��ʂ��낤�Ǝv���B ����ł��}���Ńe�R���ꂵ�Ȃ��ƁA���̑f���炵���Y�Ƃ��Ȃ��Ȃ邼�B (2023�N�P��) |

| �X��̔̔��z�ƎY�o�z | |

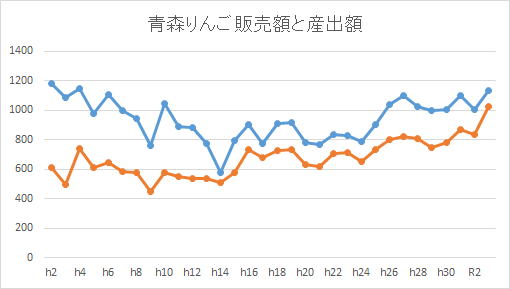

| �X��̔̔��z�ƎY�o�z�ł��B ��Y�ƂƂ��ẮA�̔��z�P�O�O�O���~�Ƃ����̂��傫�ȖڕW�ł��B �����̏��߂͏����ɂP�O�O�O���~���Ă��܂����B ��䕗�������������R�N��1000���~���z���Ă��܂����B ������o�u���i�C�̎���ł��B ���������Y�҂ւ̎�����͏��Ȃ��A�������Ƃ��������͂���܂���ł��� ������̑厖�ȗv�f�ł���A�Y�o�z������ƂT�O�O����U�O�O���~�ł����琶�Y�҂ւ̊Ҍ��͔����ȉ��Ƃ����Ƃ���ł��B�W�ƊE�͏����Ă����Y�҂̎����肪���Ȃ��̂������ɕ\��Ă��܂��B �o�u�����͂������Ƃ����Ă��A�䕗��Q�̂������X����~���Ƃ�������������A�����S�N�A�U�N���P�O�O�O���~���z���Ă��܂��B�䕗�̗��N�����S�N�ɂ͎Y�o�z���V�T�O���~�߂��܂Œ��ˏオ���Ă��܂��B �����P�O�N�ɂ͒��쌧���䕗�������āA�X������i�������܂����B ����ȍ~�͂P�O�O�O���~���邱�Ƃ��Ȃ��Ȃ�܂����B �s�i�C���������A���Y�҂����Ȃ��Ȃ�A���Y�ʂ��Q�����Ă��܂��̂ō���͖������낤�Ƃ����₩��Ă��܂����B �����������Q�U�N����Ăђ�����悤�ɂȂ�܂����B �Ȃɂ����Y�o�z���W�O�O���~�ȏ�������悤�ɂȂ�܂����B �ߘa�R�N�Y�͏��߂ĎY�o�z���P�O�O�O���~���܂����B �����̏��߂̂����萶�Y�_�Ƃ����Ȃ��Ȃ�Ȃ��炱�̐����ł����琶�Y�҂������͗������������߂��Ă��܂��B �����͂��낢��ƌ����Ă��܂����A�����o�����X�����Ă����̂ł͂Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B �����̂�i�C�̓����ł͂Ȃ����Ƃ��v���A�Ⴂ���Y�҂𒆐S�ɁA�悤�₭���������Ă���Y���p���ł��鎞��ɂȂ�܂����B �������炭���̏�Ԃ������Ă���邱�Ƃ�����Ă��܂��B (�Q�O23�N�P���L) |

|

�X���̔_�ƏA�Ɛl���ƕ��ϔN��

|

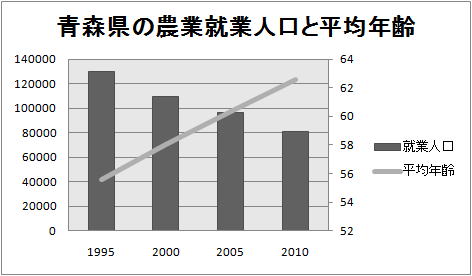

�_�ƃZ���T�X�ɂ��X���̔_�ƏA�Ɛl���ƕ��ϔN��̃f�[�^����肵�܂����B �A�Ɛl���́A�܂��ɂ��ꂢ�ɒ����Œቺ���Ă��܂��B �Q�O�N�Ŗ�38���̌����ł��B���̂܂܌����𑱂���ƁA�v�Z��͂R�O�N���炢�ŏA�Ǝ҂��O�ɂȂ�܂��B �L���̔_�ƌ��ł���X�ł����̏�Ԃł�����A���̕{���ł́A�����ƌ������낤�Ǝv���܂��B �_�Ǝ҂̕��ϔN����꒼���ɏ㏸���Ă��܂��B ���́A���ϔN��̏㏸���琄�@����ƁA���ꂩ��͍��܂ňȏ�ɗ��_���i�ނ̂ł͂Ǝv���Ă��܂��B �_�Ƃ͕⏕���܂݂�ŗD������Ă���Ƃ����l������܂����A�D������Ă����̏�Ԃł��B �P�D�T���̔_�Ǝ҂̂��߂ɂX�W�D�T���̍������]���ɂȂ�K�v���Ȃ��ƌ�������b�����������ł����A�H���̑���⍑�y�̋ϓ��Ȕ��W�Ƃ������T�O�͂Ȃ��̂ł��傤���B�_�Ǝ҂��P�D�T���ɂ����̂������ł͂Ȃ��ł����B �����Ƃ��䂪���ɔ_����_�Ƃ͕K�v���Ȃ��B ���͂���̂�����A�H���͑��̍�����A�����Ă���Ƃ����Ȃ�A����͂���ł��ǂ��ł����E�E�E�E �i�Q�O�P�P�N�R���L�j |

�Ȃ��ρE�E�E�E�x����Ă���̂���

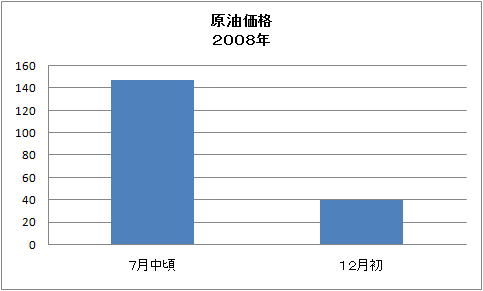

| �P�O�O�N�ɂP�x�̌o�ϕs���ƌ����A�����ɑ傫�ȋ]���������Ă��邱�̍��ł����A�ӂƌ������i�Ɋ�����ƁA�Ȃ��ρB�݂���x����Ă���̂��ȁE�E�E �Q�O�O�W�N�̉č��ɂ͖c��Ȍ������i�̍����ŁA�K�\�����̒l��肪�����̂悤�ɕ��ꂽ���A���݂͂��̎��_�ɔ�r������R����̌������i�B���łɉ~���B�A���R�X�g���A���R�X�g���傫���������Ă��邾�낤�ɁE�E�E ���̂悤�ɍl����ƁA�K�\�����Ȃǂ̉��i�������Ƃ����Ɖ������Ă悳���������A������Ă̘_�����ᔻ���Ȃ��B ���Ƃ��́A���M�S�����A������ׂ��Ƃ����_�����Ȃ��̂́A�݂�ȃO���ɂȂ��č������x���Ă���̂ł́c ����Ɠ����悤�ɁA�엿���i�����������܂܁B�����������͌������i�̍����Ŏ~�ޖ����Ƃ��������ɏ����[���������A�����܂Ō���������������A���̐����ɑ傫�Ȗ�����������B �������i�̉����Ɖ~���̍��v�ɂ��N�����ׂ��Ă��邾�낤�B�엿�͑S�_�̈������傫���͂������A�ꏏ�ɂȂ��Đ��Y�҂��x���Ă���̂��ȁE�E�E ���łɁA�ŋߗ^��}�ꏏ�ɂȂ��āA�앨���f�̏����ۏ�����Ƃ����B�I����Ȃ͔̂����Ă��邪�A���낢��ȑ�����Ă��ʎ���͖w�Ǔ����Ă��Ȃ��B�ʎ��͉䂪���̔_�Y���łȂ��̂��B �A�[�@�A�܂����������Ă����ȁB �i�Q�O�O�X�N�Q���L�j |

|

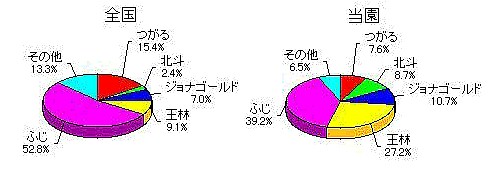

��i����l����

|

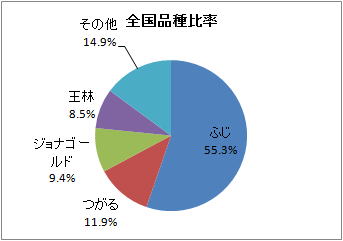

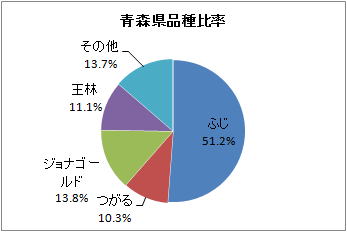

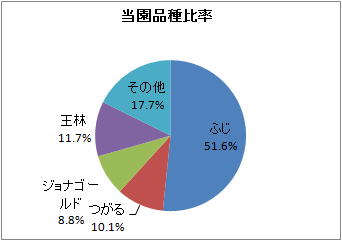

�S���E�X�������ē����̕i��䗦�ł��B �i��ɂ�鉿�i�����傫���A�܂���R�̕i�킪����܂�����A���Y�҂͂����i����l���Ă��܂��B ���낢��ȍl���������Ă��܂��B ����ł����ۂ͑傫���ς���Ă��Ȃ��Ƃ����̂�����ł��B ���ꂾ���A���݂̂S��i��ɂ́A�͂�����Ƃ������ƂȂ̂ł��傤�B ����4�̕i�킪��͂ɂȂ��Ă���R�O�N�߂��Ȃ�܂��B �Ƃ��ɁA�u�ӂ��v��ӓ|�ɂȂ������ƂɊ�@���������Ă��܂��B �u�ӂ��v�ɔ�d������������ƁA�u�ӂ��v���\�������Ƃ��ɂ͌o�c���p���ł��Ȃ��Ȃ�B��̕i��͈�o�c������O���̈�ȏ�ɂ���ׂ��łȂ��B�Ȃǂƌ����܂������A���i�̈��芴���猋�ǁu�ӂ��v�ɕ����o�c�����Ă��܂��B �����đS���̐��Y�҂������悤�ȌX���ɂȂ��Ă��܂��B �������ߔN�́A���́u�ӂ��v�����ܖ\�����āA���Y�҂̌o�c���ꂵ�߂܂��B �ŋ߂͎��܁u�ӂ��v�̖\�����N���܂��̂ŁA�����⊮����i��Ɉꕔ���X�V���ď���ׂ����Ǝv���Ă��܂����A�f���炵���i��ł���u�ӂ��v�ɑ�����̂���������Ȃ��̂�����ł��B ��͂�A�u�ӂ��͓��{��̎R�v�Ǝ��}�C���Ɍ����Ă���܂��B ����ł������ł͂��낢��ȕi��̎���𑱂��Ă��܂��B ���̂��߁A�u���̑��v�̔䗦�������Ȃ��Ă��܂��B �����̒����玟�̎����S���i�킪�o�����Ă���邱�Ƃ����҂��Ă��܂��B �i�Q�O�O�X�N2���L�j |

|

|

|

�_�Ƃ���Ɖ��ł��Ȃ����R

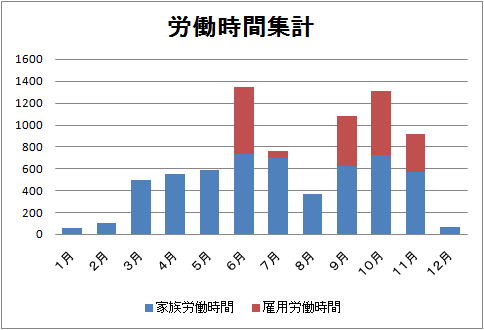

| �����ɂ�����J�����Ԃ̏W�v�ł��B �������Ă݂�ƁA�_�Ƃ���Ɖ��ł��Ȃ������̈���͂����肵�܂��B �����������ɂ��A�J���͂̓������Ԃɑ傫�ȕω�������܂��B ����ł͏�p�̌ٗp�͕s�\�ł��B ��ƂƂ��čl����ƁA�����ɕ��������邩���A�傫�Ȗ��ɂȂ�܂����A�����̐����ɍ��킹�č�Ƃ����邱�Ƃ��A��������ɂȂ�܂��B ���ǗՎ��ٗp�ɗ��邱�ƂɂȂ��Ă���̂�����ł��B �Վ��ٗp���m�ۂł��Ă��錻�݂́A���������ł����v������܂����A�ő哊�����Ԃ�W���ɂ��ď�ٗp��z�肷��ƁA�ƂĂ��̎Z�������܂���B �_�Պ��ɉ��H��ʂȍ�ڂ����āA���������邱�Ƃ��l�������Ƃ�����܂������A�P�Q������Q���܂łƂW�������̂��̂́A�ǂ̂悤�ɍl���Ă��s�\�ł����B ���̌��_�́A�Ƒ��J�����t���ɉ�]�����A�v���ɗՎ��ٗp�����邱�Ƃɂ���āA�������グ�Ă����Ƃ������Ƃł����B�����A�s����ȗՎ��ٗp�ɗ��炴��Ȃ��̂��A�䂪�Ƃ̌o�c�̎コ�ł�����܂��B ����������́A��P��̉ʎ��o�c�����Ă���A�䂪�Ƃ̗��_�ł��B ����̔_�Ƃ͓����悤�Ȃ��̂��Ǝv���܂����A�S�ĂŊ�Ɣ_�Ƃ��ł��Ȃ��Ɣے�͂��܂���B ���̌��ʂ���A������d�v�Ȗ�肪�����Ă��܂��B ����͖Z�����Ƃ����̂��㖼���̔_�Ƃł����A���ۃt���ɍ�Ƃ����Ă���̂́A6�E7����9�E10�E11�������ł��B����ȊO�̌��́A����Ȃ�ɗ]�T������܂��B�ł�����5�����ŁA�_�Ƃ̈Â������M����Ă���̂ł��傤�B �����Ƃ��A������k��I�k���_�Ƃ̓����Ȃ̂ł��傤���E�E�E (�����Q�O�N�R���L) |

|

�k��ʐϕʂ̏�����

|

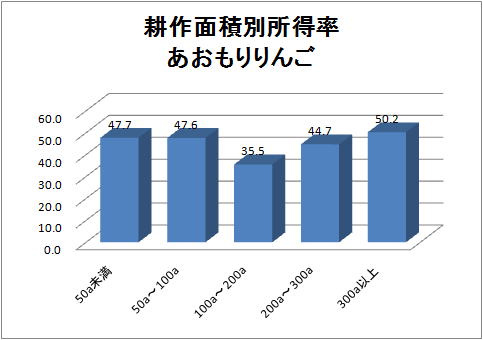

���k�_���ǐX�_���������̒����ɂ��A�X��̕���18�N�ɂ�����k��ʐϕʏ������̒������ʂł��B �����L�����Čo�ߔN�ŏW�v���Ă݂�ƁA�o�c�ʐς��g�傷�邱�Ƃɂ���ď������͉������Ă��܂������A���̒����ł͋K�͂��傫���Ȃ�Ə��������オ���Ă����܂��B���̍��܂ł̍l�@�Ƃ͈قȂ錋�ʂŁA�l���������Ă��܂��B ���̌��ʂɂ��ƁA100a�`200a����ԒႭ�A������o�c�ʐς��g�債�Ă����Ə��������オ��܂��B ���̒�������l����ƁA�K�͊g��͔��ɑ�ɂȂ�܂��B �䂪�Ƃ��������͔_�Ƃł�����A�S�Ă�ے肷�����͂���܂��A�T���v���̂Ƃ���ɂ����̂ł͂Ȃ����Ƃ��v���Ă��܂��B ���̓��e���ڂ�������ƁA100a�`200a�w�͎�c�E�c�ؔ�ƌ������p����̑w�ɔ�r���č����Ƃ������ʂ��o�Ă��܂��B �������p������ƌ����̂́A���Y�ݔ����K�͂̑傫���_�ƂƓ������ƌ������ƂȂ̂ł��傤���B��c�E�c�ؔ�����Ƃ������R�́A�͂����肵�܂���B �n��ɂ����낢��Ȑ��Y�҂����܂�����A�����Ƃ��̂悤�ȓ��v�ƕt�����킹�邱�Ƃ��ł���A�M�ߐ��͑傫�������̂ł����A�����ɂ͂ł��܂���B �o�c���l���A���̖��_���w�����邱�Ƃ���Ȃ̂ł����A�����ɂ͍���ł��B�_�Ƃ̈�Ԗ��ȂƂ���ł��B |

����24�N�Ԃ̑���

| �S��������o�c���A��o�c������30�N�B�{�i�I�ȕ�����L���L�����Ă���24�N�ԁB ���N�A��Ɍo�c���Ϗ��������Ƃ��@��ɁA24�N�Ԃ̑��������Ă݂܂����B 1982�N�i���a57�N�j��100�Ƃ����w���̃O���t�ł��B �O���[�o�����ƌ����A���i����͎~�ޓ��Ȃ��̂��Ƃ��������̒��Ōo�c�����肳���邽�߁A���Y�ʂ������A�i����X�V���Ă��܂����B�����ɓw�͂��āA�K�͊g������A�܂��P�ʐ��Y�ʂ��ӂ₷�w�͂����Ă��܂����B �����A���Y�ʂ������Ă��A����ɔ����悤�ɂ͑e�����͑����܂���B���ɁA�����������Ă��Ȃ��Ƃ��@���Ɍ���Ă��܂��B �ł��A���̂悤�ȓw�͂����Ȃ���A�Љ�̕ω��ɑΉ��ł��Ȃ������̂��낤�ȁE�E�E�Ƃ��v���Ă��܂��B �܂��ɁA�撣���Ă������ʁA�Ȃ�Ƃ����c���ꂸ�A���݂ɂ��������Ƃ����Ƃ���ł��傤���B |

|

|

�����������Ȃ��ő�̗v���́A���i����ł����A��������Y�ʂ𑝂₷���Ƃɂ���Čo��傫���Ȃ�A�������������������Ƃɂ����������܂��B 20�N�O��1986�N�ƍ�N��2006�N�̌o��̔�r�����Ă݂܂����A �_���E�ٗp�J�����͑傫�����債�Ă��܂��B�_��͈��S�Ȃ��̂��������ꂽ���Ƃɂ���āA�P�����オ��܂����B�ٗp�J���͉Ƒ��J�͂̌��E�̂��߁A�����̓�����]�V�Ȃ�����܂����B�܂��Y���ɂ��̔��𑝂₵�����߁A�o�ג�����������܂����B ���̂悤�ɐ��Y�ʂ𑝂₷���Ƃ́A�K�����������ɐ����͂��܂���ł����B ����ł͐��Y�ʂ𑝂₳�Ȃ����Ƃ��ǂ������̂��ƍl����ƁA���i�ቺ�̏ł͐�������o�Ȃ��ł��B�܂��ɁA�����̒��ŁA�͍��𑱂��Ă����Ƒ��o�c�̏ł��B ���Y�ґg�D�̑�\�����Ă���Ƃ��ɁA�@���肵�����i�Ŕ̔��ł���i���̂�ƁA����҂��D�ޕi��͔̍|�����邱�ƁA�A���Y�ʂ𑝂₷���ƁA�B�o������k���邱�Ƃ��厖���Ƒ����̐��Y�҂Ɍ����Ă��܂������A�����g���o���Ȃ������Ƃ����ő�̑����ł��B �o�c�Ϗ��������݂́A�䂪�V�������o�ŁA���̖���������͍����Ă������Ƃ�����Ă��܂��B ����͓����̌��ʂł����A�����̉ʎ��_�Ǝ҂������Ă��鋤�ʂ̖�肾�Ǝv���܂��B ���̏�Ԃ܂��āA����̉ʎ��Y�Ƃ̕�����͍����Ă����Ȃ���Ǝv���Ă��܂��B �i2007�E4���L�j |

|

����ʼn䂪���̔_�Ƃ͑��v��

| �䂪���_�Ƃ̑��Y�o�z�ł��B �O���t�Ŕ���悤�ɁA���ނ͈�ڗđR�ł��B �������N�ɑ��āA14�N��80���܂ŗ�������ł��܂��B �_�Ǝ҂̑ӑĂ����������Ȃ̂ł��傤���B ���v�̏��Ȃ��_�Ƃ́A�{���Ɏ��߂�ׂ��Ȃ̂ł��傤���B ����������̂��߂ɁA�u�H�c�������Ȃ�����v���Ɩ{�C�ŋc�_����Ă��܂����A�傫�ȋ^��������Ă��܂��B��Ȃ��Ƃ́A����Ȃ��ƂłȂ��A��������ł���_�Ƃ̏�ԂɎ��~�߂�������{��ł͂Ȃ��ł��傤���B �S����ɐ�����X������Ƃ����܂����A�S���肾���ŁA���̏�ԂɎ��~�߂������鎖���o����̂ł��傤���B �����̂��߂Ɂu�H�c�������Ȃ�����v�Ƃ����̂͗����ł��邵�A���}�Ɏ��g�ނׂ����Ǝv���܂��B�������u�H�c�������Ȃ��v���āA�Y�o�z��������A���������オ�邱�Ƃ������Ă��A�_�����_�Ƃ������ĖL���ɂȂ�܂���B ����Ȃ��Ƃ́A�c�_�ȑO�ɔ����Ă��鎖���Ǝv���̂ł����E�E�E ����Ƃ��_�Ƃ�_����L���ɂ���Ƃ����ړI�́A�Ȃ��̂ł��傤���B |

|

���l�̌����͐��Y�ʂłȂ�

|

����13�E14�N�Ƒ��������l�ɐ��Y�҂͐��������藧���Ȃ��ł��B ���l�̌����𗬒ʊW�҂⍑�̔_���Ɍg���l�����́A���Y�ʂ̑������ɂ����܂��B�����āA���Y�ɗU�����鐭���ł��o�����Ƃ��Ă��܂��B�������A����ŗǂ��̂ł��傤���B ���Y�ʂ������N�͉������i�������邱�Ƃ͎����ł��B �������A�P�N�x�ŋc�_����̂́A�S�̓I�ȌX�������Ă��܂��B �����ŁA�ŋ߂̌X�������邽�߂ɁA���Y�N�ɑO�N�����������ړ����ς����܂����B���̂悤�ɂ���ƕ\�N�E���N�̉e�������Ȃ����āA�X�������鎖���ł���Ǝv���܂��B �i���܂�5�N�̈ړ����ς̃O���t���f�ڂ��Ă��܂������A5�N���������琢�̒����ς��ƌ����w�E���āA�O2�N�̃O���t�ŌX�������܂����j �������Č���ƁA�䂪���ʎ��̎�͂ł���݂��������A�����̔䗦�͈���Ă��m���ɐ��Y�ʂ��������Ă��܂��B �������A���Y�ʂ������邱�Ƃɂ���ĉ��i����邩�ێ������̂́A�݂���ł͕���8�N���܂ł��B ��͊ɂ₩�Ȍ��Y�X���ɂ���܂����A���i�͑傫���ᗎ�X���ł��B ����͍ŋ߂̉��i�̒ቺ�́A���Y�ʂ������łȂ��A�����Ɛ[���v�f�����邱�Ƃ������Ă��܂��B ���̂��Ƃ��A�������āA�Ȃ����i�ێ��̂��߂ɐ��Y�ʂ������悤�Ƃ���l�����ɑ傫�ȋ^��������Ă��܂��B ���i�ێ��̂��߂��ƌ����āA���Y�ʂ������鑀����J��Ԃ��Ă���ƁA�䂪���̉ʎ��Y�Ƃ͖ŖS���܂��B���̏�Ԃ܂��āA�����ɐ��Y�҂��x���邩���A�s���̖�ڂłȂ��ł��傤���B ���̂��Ƃɑ����C�����ė~�������̂ł��B����Ƃ��A�Ӑ}�I�ɉ䂪���̉ʎ��Y�Ƃ�ŖS�̓��֗U���C�Ȃ̂ł��傤���B |

|

|

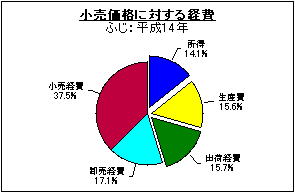

����14�N�̐��Y�҉��i�͏������i��45���ł��B ���Y�҉��i�̂����A15.7���͏���n�܂ł̏W�o�ׂ̌o��ł��B���̌o��͌Œ��I�ȕ������������i���ᗎ���Ă��w�Ǔ����ł��B |

|

|

����҂̉ʕ����ꂪ�w�E����Ă��܂����A���̂P���ѓ�����̏���ʂ�����16�N�͏��a63�N�ɑΔ䂵��63.3���ł��B

����҂̉ʕ����ꂪ�w�E����Ă��܂����A���̂P���ѓ�����̏���ʂ�����16�N�͏��a63�N�ɑΔ䂵��63.3���ł��B

�c��ȗA���ʎ��̏�����܂߂Ă��A���ꂾ���������Ă��Ă���̂ł��B

����ނ�h�����߂ɁA�l�X�ȕ�������Ă�������ł��A���ނ͂Ƃ܂�܂���B

���Y�҂Ƃ��āA�Đ��Y���p�����邽�߂ɉ��i�̈ێ��͔��ɑ厖�Ȃ̂ł����A���̉ʎ�����̌�������āA���i����̂��߂ɗ��ʗʂ�����悤�Ȃ��Ƃ��J��Ԃ��Ă���Ƃ܂��܂��ʎ����ꂪ�N����悤�ȋC�����Ă��܂��B

�����ɉʎ���H�ׂĖႤ�����A�ʎ��W�҂݂�ȂŖ͍����Ȃ�������Ȃ��̂łȂ��ł��傤���B

�i����18�N3�����M�C���j

| �ʎ����v | 63.3 | ��� | 52.5 | �݂��� | 32.2 | �Ԃǂ� | 65.1 | �Ȃ� | 69.2 |

| ���� | 73.0 | ���� | 91.7 | ������ | 58.1 | �o�i�i | 130.0 |

| ���������ɂ��X���ɂ�����A�Ɛl���̂ƁA�S���̔_�Ɛl���̕ω��ł��B �_�Ƃ̗������݂������Ɍ���Ă��܂��B �X���͗L���̔_�ƌ��ł���Ȃ���A���̏�Ԃł��邱�Ƃ��l����Ƒ��̓��{�������l�ł��傤�B �_�Ǝ҂Ƃ��Ă����ɋC�ɂȂ�܂����A��_�Ǝ҂̊F����E�E�E���̏�Ԃ��C�ɂȂ�܂��E�E�E�E ����Ƃ��䂪���ɔ_�Ƃ������Ȃ�����A�S�Ă̐H���͊O������A������̂ł����E�E�E�E ���܂ł��A�����̐H����������͂��A�䂪���ɂ���̂ł����B ���S���͑��v�ł����B�H���s���ɔY�ޑ����̍��X�ւ̔z���͂悢�̂ł����B �����Ă���̂̓T�[�r�X�Ƃł��B �����݂�Ȃ��T�[�r�X�ƂɂȂ�����A��̒N���T�[�r�X����̂ł��傤���B �ÓT����ɉԌ��ɁA��l�Ŏ���ɍs���A���݂�1�K���g�p���Ď����A���͖����Ȃ������茳��1�K�����c�����E�E�E�E�Ƃ����̂�����܂������A�䂪���͂܂��ɂ��̂悤�ȏ�ԂɌ������Đi��ł���̂��Ƃ������Ƃ��A�C�����܂��B |

|

|

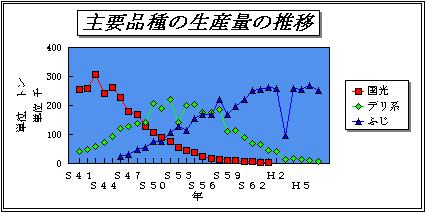

�a�S�O�N��ȍ~�̎�v�i��ϑJ�̌o�߂ł��B

�a�S�O�N��ȍ~�̎�v�i��ϑJ�̌o�߂ł��B

�i��ɂ�鉿�i�����傫����́A�L�j�ȗ��l�X�ȕi��̖͍����s���Ă��܂����B

�i��ɂ�鉿�i�����傫����́A�L�j�ȗ��l�X�ȕi��̖͍����s���Ă��܂����B

���ɂ́A����ɂ���Đ��Y�������Ȃ���Ă��܂����B���̖w�ǂ͐��Y�҂̎����w�͂ɂ����̂ł��B

���݂̉䂪���̂�́A�T�O���ȏオ�ӂ��ł��B

��ɕi��ɕ邱�Ƃ́A����Ӗ��ł͊댯���̂ł����A���i�̈��芴����ǂ����Ă��ӂ��ɕ�܂��B���̌X���͂܂��܂������Ȃ��Ă��������ł��B

�����ł́A�ӂ��ɂ���قǂ͔�d���������Ă���܂���B

���������ő����k�l�E���т��A�ŋ߉��i��������Ă��邽�߁A��Y���Ă��܂��B

�ߔN�͎������������X���Ő��ڂ��Ă��܂����A�̒����݂͂��Ă��܂���B

�ߔN�͎������������X���Ő��ڂ��Ă��܂����A�̒����݂͂��Ă��܂���B

���Y�ʎ��̎��������傫������A44���ł��B

��͂��̒��ł��A�������݂͏��Ȃ��ł����A���a�T�X�N�܂łP�O�O���ł������̂��̂��A����15�N��64�����炢�ł��B

��̐��ʂ͖w�ǗA������Ă��Ȃ��̂ł����A�ʏ`�̗A���ʂ͖c��ł��B

�������A�ʏ`�Ƃ����ӌ�������܂����A�ʏ`�͉䂪���̂�Y�Ƃ̍������x���Ă����Y�Ƃł��B

���̍��Y�ʏ`��������ƁA�䂪����Y�ƑS�̂�������̂ł͂Ȃ����E�E�E�ƐS�z���Ă��܂��B

�i����18�N3�����M�C���j

| ���� | 46 | ��� | 64 | �Ԃǂ� | 38 | �a�Ȃ� | 98 | ���� | 68 |

| ���� | 97 | �������� | 50 | ���� | 45 | ���� | 49 | ������ | 34 |

�A���͔N�X�����Ȃ��Ă��܂��B�Ƃ��ɉ��H�i�̗A���́A�c��Ȑ��ʂɂȂ��Ă��܂��B

�A���͔N�X�����Ȃ��Ă��܂��B�Ƃ��ɉ��H�i�̗A���́A�c��Ȑ��ʂɂȂ��Ă��܂��B

�ʕ��͎��R��ɍ͔|���܂�����A�ǂ�ȂɊ撣���Ă������Ȃ��̂͂ł��܂���B

���̎��ɉ��H�͒ዉ�i�̉��x���ɑ傫�ȗ͂����Ă��܂����B

�Ƃ��낪�ŋ߂́A���ӂ��A�����H�i���߁A���H�����Ă����H�i�̔̔��悪�Ȃ��Ƃ������Ԃ������Ă��܂��B

���̂��߁A���H�����̉��i�́A�܂��Ɏ̂Ēl���R�ł��B

���̌��ʁA�ቺ���i�����ʎs��ɗ���A���ʂ̉��i����������Ƃ������Ԃ��Ă��܂��B

����͉䂪���Ő��Y����Ă����v�ʎ����ׂẮA���ʂ����傫�Ȗ��ł��B