|

1.研究のきっかけ

ぼく達は,昨年度からニホンザリガニについて調べてきました。そのきっかけは,卒業した先輩の弁論大会での発表でした。先輩は,一冊の本との出会いから『人間と自然との関連』に気付いたのです。その発表を聞いて,ぼく達は,自然と人間とのかかわりについて深く考えさせられました。

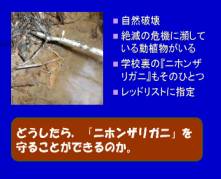

今,世界では「森林の伐採」「大気汚染」「動物の乱獲」などが行われ,自然は悲しいまでに破壊されているそうです。

その中で,絶滅の危機に瀕している動植物がたくさんいます。ぼく達の学校の裏に生息している「ニホンザリガニ」もその一つで,2000年4月,レッドリストに指定されました。そこで,ぼく達は,『どうしたら「ニホンザリガニ」を守ることができるのか。』もっと「ニホンザリガニ」のことを知りたいと考え,研究を進めてきました。

2.調べ方

|

|

まず,ぼく達は実際にニホンザリガニを見に行くことにしました。前の年に見に行った時には,すぐに何匹かのニホンザリガニが見つかったのに,今年はなかなか見つかりませんでした。

また,インターネットや本,図鑑なども使って調べてみました。しかし,アメリカザリガニについてはたくさんの資料があったのに,ニホンザリガニについてはほとんどありませんでした。なかなか情報を得られず,ぼく達の研究は少し混乱していました。

そんな時です。ぼく達のホームページを見て,ニホンザリガニ調査グループの代表でもある,旭川大学の斎藤和範先生からメールが届きました。アメリカザリガニとはかなり生活史が違うということがわかって,もっと慎重にこの研究を進めていかなくてはならないと思いました。

3.調べたことがら

(1)生息場所と関根橋のニホンザリガニ

|

|

そうして調べてきた結果をこれから発表します。

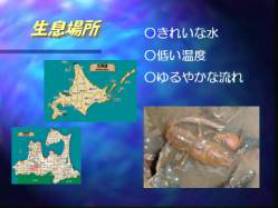

ニホンザリガニは,北海道と青森県のほぼ全域,そして,秋田県と岩手県の一部で生息が確認されているそうです。

水がきれいで,温度の低い,流れのゆるやかな小川にすんでいるそうです。

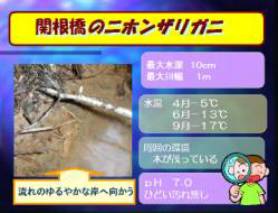

学校の裏の沢でニホンザリガニが見つかるのは,一番深いところで10cmほどで水量も少なく,川幅もほとんどが1m以内と本当に小さな流れのところです。試しに,少し水の流れが速いところに放すと,しばらく水の中を転がって,体勢を整えると,ゆるやかな方へと向かって歩き出しました。最後には,岸の落ち葉の陰や,巣穴と思われる穴に隠れました。

水温は,春先で5℃ぐらい,6月でも13℃ほどでした。周りには木がたくさんはえていて,昼間でも薄暗い状態です。

ニホンザリガニがよく見つかるのは,石や落ち葉のかげ,砂の中などです。

pHや汚れについては,共立理化学研究所のパックテストで調べてみました。その結果,pHは7.0,ひどい汚れも認められず,学校の裏の沢はニホンザリガニにとって適した環境といえます。

(2)ニホンザリガニが大変!

|

|

しかし,その環境が大きく変わる出来事がありました。裏山の木が伐採されたのです。ぼく達は,ニホンザリガニのことがとても心配になりました。ニホンザリガニがすむ沢は日光があたる部分が増えました。水温が上がり,ニホンザリガニがみんな死んでしまうのではないかと思いました。しかし,水温もあまり上がっておらず,数は減ったかもしれませんがニホンザリガニは無事生きていました。なぜかと思い,地域の地理やニホンザリガニについて詳しい方に聞いてみると,湧き水のせいで水温も上がらず,すみやすいかげにかくれたのではないかということでした。

また,この先生には,わたし達が知らなかった,他のすみかも教えてもらいました。そこには,たくさんのニホンザリガニがいました。体長3cmほどの子ザリガニも見つけました。今まで1匹も見つけられなかったわたしは,とてもうれしくなりました。そして,先生が仕掛けておいたわなに1匹のザリガニがかかっていました。基本的には,植物性のえさを好み,時には虫類も食べるそうですが,この時のえさは,肉と魚でした。

(3)ニホンザリガニの体のつくりと生活

|

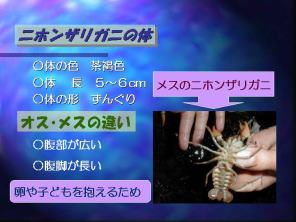

次に,ニホンザリガニの体について発表します。

ニホンザリガニの体は茶かっ色で,体長5〜6cmほどです。大きくても7cmだそうです。アメリカザリガニと比べると,体やはさみは小さく,色もあんな派手ではありません。

オスとメスの違いは,腹部を見るとわかります。大人のメスは腹部が広く,そこにある足はオスより長くなっています。それは,卵や子どもを抱えるためです。また,はさみを見てもわかります。アメリカザリガニほどではありませんが,オスの方が大きくなります。

(4)ニホンザリガニの生活

|

|

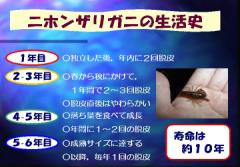

今度は,ニホンザリガニの生活史について発表します。

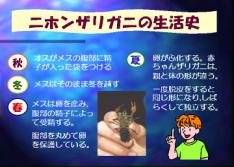

体長4〜5cmに成長したオスは,秋になると,メスの腹部に精子が入った袋を付着させます。メスは,精子を腹部につけたまま冬をこします。

そして,春になるとメスは30〜60粒ぐらいの卵を産み,腹部の精子によって受精します。メスは,腹部を丸めて卵を夏まで保護します。ぼく達が,観察に行ったとき,ちょうどメスはたくさんの卵を腹部につけていました。

夏になると,卵がふかします。生まれたばかりのニホンザリガニは,母親の腹部にしがみついています。そのときは,親と異なった体の形をしています。そして,一度脱皮をすると親と同じ体の形になり,しばらくして独立します。

ニホンザリガニは,春から秋にかけて何度か脱皮を繰り返しながら成長していきます。主に,広葉樹の落ち葉を食べているそうです。脱皮直後は,殻がやわらかくなります。5,6年たつと,体長が5〜6cmになり,成熟サイズに達します。その後は,毎年1回脱皮をし,10年ほど生きるそうです。思ったより長くてびっくりしました。

4.まとめ

|

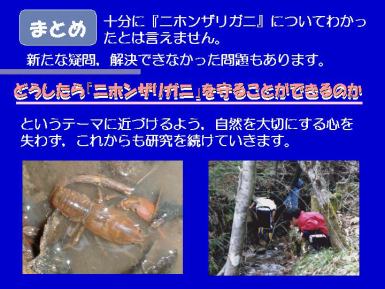

約1年半にわたってニホンザリガニのことを調べてきました。本やインターネットを使ったのはもちろん,何度も観察に行きました。地域の詳しい方にも聞きました。

しかし,まだ十分にニホンザリガニについてわかったとは言えません。

観察に行ったとき,何匹ものニホンザリガニが死んでいるのを見つけたことがありました。でも,水温の変化なのか,水の汚れなのか。原因はわかりませんでした。

調べていく中でいろいろな疑問がわいてきました。まだ,解決できていない問題もあります。近くにすむニホンザリガニの本当の数,すんでいる場所の広がり,年間を通した小川の変化などです。前にも述べた通り,ニホンザリガニに関する資料は多くはありません。だからこそ,地道にぼく達の手で調べていかなくてはならないと思っています。

5.参考文献他

○主な図書類

(1)魚貝の図鑑(小学館)

(2)世界原色百科事典(小学館)

(3)世界百科事典(平凡社)

(4)動植物の飼育事典(東陽出版)

(5)野や川に住む動物たち(岩崎書店)

(6)林と虫たちの一年(岩崎書店)

○主なホームページ

(1)みんなで見つける自然通信

(2)巨大ザリガニ探検記

(3)www.biwa.ne.jp/animal

(4)smallanimals-zarigani

(5)interq/CRAY