ご紹介

|

三内丸山縄文遺跡の ご紹介 |

|

遺跡は青森市西部の小高い丘にあり、ずうと前から石器、土器類が出る所で有名でした。近くの小学生たちが、よく拾い集めに行っていたものです。青森県がサッカー場建設を予定し、工事が着工されていたのですが、直径80cm以上の栗の柱がでるに及んで、常識を覆す大規模な遺跡と認定され、保存が決定されたのでした。

遺跡は青森市西部の小高い丘にあり、ずうと前から石器、土器類が出る所で有名でした。近くの小学生たちが、よく拾い集めに行っていたものです。青森県がサッカー場建設を予定し、工事が着工されていたのですが、直径80cm以上の栗の柱がでるに及んで、常識を覆す大規模な遺跡と認定され、保存が決定されたのでした。|

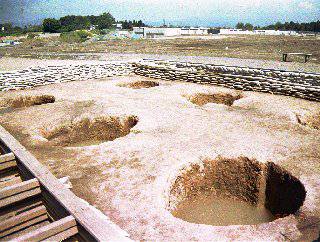

写真は遺跡保存を決定ずけた栗の大木6本柱の発掘跡です。残存していた根元の直径が80センチメートルということですので、建てられたときには1メートルを超えていたものと思われます。柱の高さも地盤の圧縮状態など科学的データを基に推測された値で、状況から判断できない屋根の有無が論争の的になりました。 |

|

高床式の穀物貯蔵庫 |

画像をクリックすると発掘状況が見れます。 |

写真は平成9年1月のものです。雪に埋もれた粗末な、わらぶき竪穴住居を見て、よくこんなもので冬が越せたもんだと感心いたしました。きっと子どもの死亡率は高く、成人の平均寿命も極端に短かったのでしょうね。幼い子ども達の死の悲しみや、飢餓などの苦難を乗り越え、我々の(私?)ご先祖様たちは子孫を残し(繁殖力は強かった?)、種として(津軽人?)存続してきたのですね。

写真は平成9年1月のものです。雪に埋もれた粗末な、わらぶき竪穴住居を見て、よくこんなもので冬が越せたもんだと感心いたしました。きっと子どもの死亡率は高く、成人の平均寿命も極端に短かったのでしょうね。幼い子ども達の死の悲しみや、飢餓などの苦難を乗り越え、我々の(私?)ご先祖様たちは子孫を残し(繁殖力は強かった?)、種として(津軽人?)存続してきたのですね。

|

6本柱と大型集会所:クリックすると640*480画面が見れます。 |

論争になった屋根の有無の3案のミニチュア模型 |

|

情報 |